1号館企画展示のお知らせをいたします

(次回ご案内) 企画展示「アジアの人びと 生活の品々」

企画展示「アジアの人びと 生活の品々」

2025年7月12日(土)~12月14日(日)

1号館展示室

今回の企画展示は、濱田庄司の収集品の中から生活の端々に潜む大切な品々に意識を戻し、私たちと近しいアジア圏の人びとの暮らしに寄り添っていた生活の道具を中心に展覧いたします。

濱田自身が陶器制作の表現者であることから、その収集を見ても東洋、アジアの収集といえば、「李朝」と呼ばれる李氏朝鮮時代(朝鮮王朝時代)の祭器や中国の宗、元、明時代の銘品から目を背けることは不可能でありました。また観る側も、しばしば希少な銘品の洗練された美と力強い表現に目を奪われることとなります。

しかし、彼の膨大な蒐集を改めて見ると、その大多数を占めるのは、暮らしの傍らにまるで空気のように存在する生活道具であり、その中にも濱田が等しく美を見出していることが確認できます。また、その物らは誠実な物の造りや技術もさることながら、大切に扱っていた使い手の存在がさらに物自体を良くしていることも感じられ、作り手と使い手が共に美しさを築き上げている様子も垣間見えます。

時代と共に失われた文化、産地も散見され、現在では貴重な資料となっているインド、インドネシア、タイ、台湾、中国、朝鮮の他、琉球、アイヌなど日本各地、人々の豊かな生活から溢れ出る美しさを宿す品々に、しばし眼を留めいただければ幸いです。

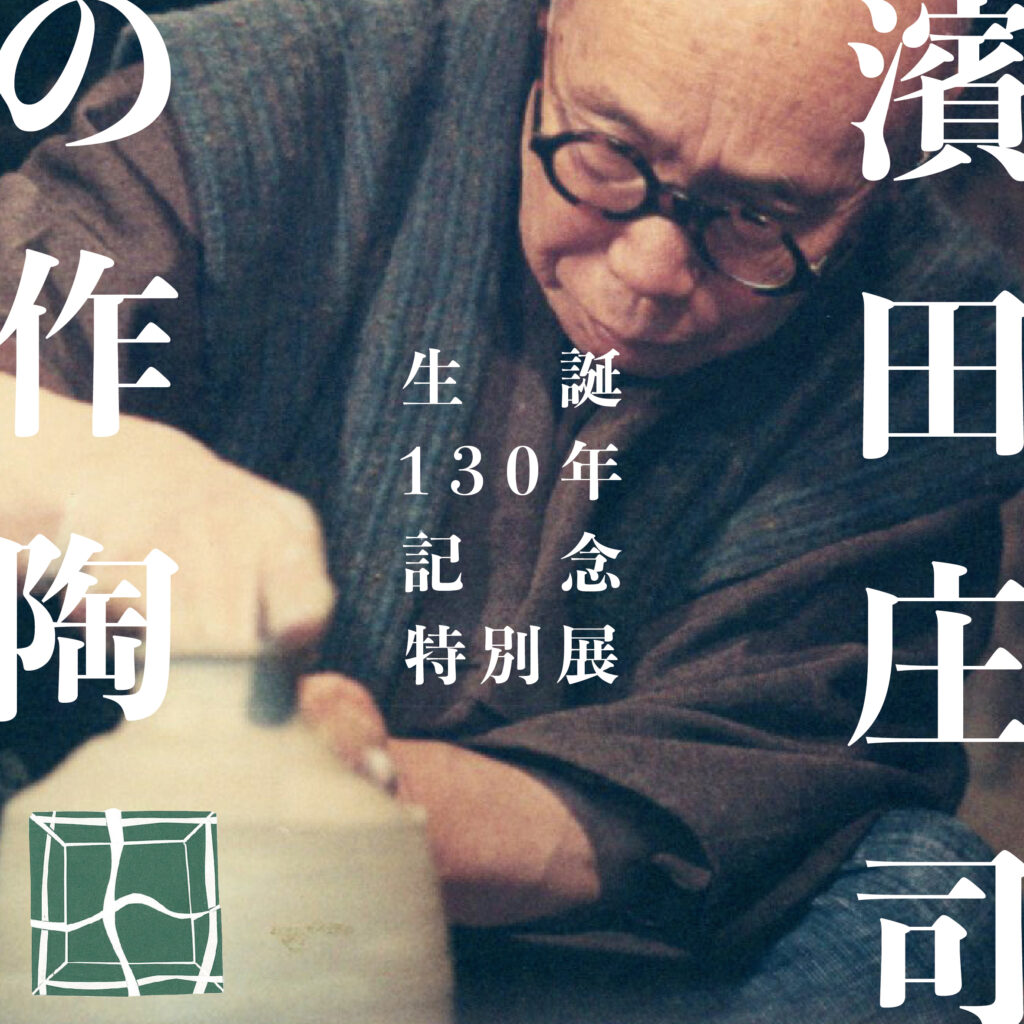

特別展「生誕130年記念 濱田庄司の作陶」

特別展「生誕130年記念 濱田庄司の作陶」

2024年7月13日~2025年6月29日

1号館:「濱田庄司の表現」 濱田庄司館:「濱田庄司 茶の器」

前期:2024年7月13日~2025年2月2日

後期:2025年2月8日~2025年6月29日

2024年12月9日で、濱田庄司生誕130年を迎えます。当館では、これを記念し特別展「生誕130年記念 濱田庄司の作陶」を開催いたします。陶芸や民藝運動、地域の工藝の復興などに身をささげた濱田の83年の生涯について、「私は京都で道を見つけ、英国で始まり、沖縄で学び、益子で育った。」と自ら述懐しています。

東工大の頃から窯業の到達点と捉えていた中国の技術や様式を研究し影響を受けていた京都時代、スリップウェアの研究など民藝運動の幕開けを示唆する様な仕事の展開をしながら国際感覚を掴んだ英国時代、強烈な色彩や造形を凝縮した沖縄時代、ゆったりとした自然の中で作物が自然に生まれるような仕事を目指した益子時代。濱田庄司は、様々な土地において、その土地柄と呼吸を合わせ、身を寄せ合いながら、その暮らしぶりから生まれる美を追求しました。この姿勢は民藝運動とも密接に呼応していきます。柳宗悦、河井寛次郎、バーナード・リーチ、芹沢銈介、棟方志功などの民藝運動の同人たちと共に研鑽を積み高め合いながら作陶し、自らの作陶の参考とするための工芸品を収集し、多くの後進の指導にも尽力しました。

今回は1号館企画展示室に加えて「濱田庄司館」では、民藝運動を邁進する傍ら、陶芸をはじめた当初から晩年にいたるまで力を注いだ茶陶の品々を展覧いたします。当館所蔵の濱田作品は濱田と交流の深かった方々から寄贈された日常生活で実際に使用され使い手によって育てられた器が多いのも見どころの一つです。この機会にぜひご高覧ください。

雑誌『工藝』の中の濱田庄司

企画展「雑誌『工藝』の中の濱田庄司」

開催日:2024年1月27日(土)~6月30日(日)

雑誌「工藝」の中に登場する、同人として濱田が寄せた言葉や、濱田について評した仲間たちの言葉、またそれに関連する当館所蔵品を追いながら、濱田自身の物の見方や作陶の姿勢などにあらためて触れ、人物像に触れる展示内容といたします。「雑誌」と名付けられながらも、手仕事でひとつひとつ丹念に制作された、その美しい装丁も併せてご覧ください。

広報用画像制作協力 デザイン/笹目亮太郎氏、切り絵/中山武氏

雑誌『工藝』に寄稿された濱田庄司の文章をご紹介します

工藝 十三号 昭和7年1月発行

李朝陶器の形と絵

李朝の陶器では一番形に感心する。唐宋のものの形の美しさは、内から外への張りの素晴らしさにあるが、李朝のものには素晴らしいというような形容詞はおよそ縁が遠い。むしろたどたどしい。しかし形の輪郭線のごくわずかな部を区切ってみても、いきいきした複雑さ、自然な不平等さからくる特別の美しさがある。李朝のもので最も特色ある面取りなどは、形や手法の性質上、硬く冷たくなり易いのにかかわらず、実にいきいきしていて味が深く、自由さに少しも滑ったところがない。朝鮮の瓦屋根を葺く時、両方に張った縄をたるめて適当の反りを計るという話を聞いたが、いかにもと思い合わす。反りに支那の屋根のような強い張りとはまったく別の静かな寂びがある。

全体の形もだが、特に口作りとか、腰の抑えとか、ないし耳、手、口、つまみのような所に、普通の割り振り、例えば均整とか安定とかを無視して、妙にへんな所があるが、それが自然でおかしくなく、かえって感心する。これらに比べると近世の日本の陶器は概して形が一番劣る。肝心なこつが、呑み込みが早すぎるためか、すぐ概念や約束になってしまって、ただ当り前で、整ってはいるがつまらない。とりわけ下半身の仕上げの際に削った部分が物足りないように思う。

同じようなことだが、模様についても感心するのは、絵が真面目で、そしてうま過ぎないことだ。うま過ぎて八分の力で軽くあしらったというゆうような腑抜けのところがない。熟練からの悪達者に過ぎるということもない。商売としておそらく相当の量を繰り返したろうと思われるのに、例の水滴に見る山水や野菊の筆使いなどが、不思議に柔らかく、荒れていない。数を繰り返しながらうまくなり過ぎず、筆も走り過ぎないのは珍しい特色だと思う。支那のを写した染付の菜づな手の茶碗や皿が、李朝にも日本にもあるが、同じ模様を取り扱っただけにそれぞれの違いが大変はっきりわかる。

朝鮮民族美術館所蔵の蓮の絵の大壺のごとき、あるいは有尾佐治氏所蔵の鉄絵虎の図の壺のごとき、離れて思うと、ただ立派なことばかり頭に残るが、さて再び見直してみると、案外思い過ぎていたより下手で、線も点もうぶさに微笑ませられる。しかも蓮でも虎でも実に堂々としていて、小味な好みなどを断ち切って迫る。うまくも達者でもないが、まじめで、恥ずかしくなく、筆先の味などでない美しさ、そういう感じを手近の例として一番しばしば李朝の絵に見受ける。日本の多くの能書家の字体があたりとはねばかりに気が集まっていて、形を整える見栄ばかり張っているのとちょうど反対だと思う。

工藝 二十五号 昭和8年1月発行

滞英雑記(スリップ・ウェア)

英国の西南端コーンウォールの北側にセント・アイヴスという漁夫町がある。私はここに一九二〇から三年ほど住んで、リーチと共に登り窯を築き、陶器を試みた。

この辺一帯でコーニッシュ・ピッチャーと呼ばれて、小は一合入りくらいの乳注から、大はバケツ代わりの水入れに至るまで、家ごとに重宝がられている水注があるが、作りといい調子といい――口の縁にだけちょっと白掛けをし、内側と外は白掛けのところまで釉をかけて、あとは焼き締めにしてある――どこか中世紀の陶器のおもかげさえある。これがまだたくさん荒物屋の店先に並べられているのをみて、大変おもしろく思い私達は早速その仕事場をつきとめて、十数里離れたツルーローの町へ訪ねてみた。

昔のままの蹴轆轤と簡単な徳利窯。内径二メートルあまり、高さ四、五メートルもある大型の窯に、棚も箱鉢も使わず、所々に特殊なスレートを支えとして、例のピッチャーを一杯に積み重ね、燃料は近在に密生しているフアーズという灌木だけで焚き上げる。粘りの強い土で轆轤の仕事は非常に速い。底は針金で切り離したまま。少々乾くのを待って一握りの土を口辺に押し当て、実に鮮やかに、手慣れたやり方で、飴のように引き延ばして手をつける。釉はガレナという鉛の鉱石の粉末に適度の土を加えるだけだという。ロンドンの博物館で、とりわけヴィクトリア・アルバート博物館やロンドン博物館で、英国の焼き物として一番感心したスリップ・ウェアの系統を目の当たり見る気がして、私は見ることにも聞くことにも、すべての仕事に感心した。

私達はまずガレナを取り寄せて釉を試みた。これはガレナの粉末に火度の弱い粘土を二割ほど加えることによって、初めから意外の好結果を得た。ちょうどその頃、日本風の楽焼も企てていたが、あれほど慣れていて、技術としても容易であるべきはずの楽釉が、どうしてかもう一つという所でなかなか調子が出ない。しかも初めてのガレナの方はこうして一気にできた。私は勝手な考えだが、この難易の一理由には、土地に自ら合ったものと合わないものとからおこる、自然さとか無理とかが、案外に大事な役割をしているのではないかという気がした。例えば日本には桐のタンスがあり、英国にはオークの家具が多いように、結局日本の土地柄には楽釉が向き、英国の土地柄にはガレナ釉が向くためだろうと思った。

そのうちスリップ・ウェアの皿の破片が度々近所の畑から見つかり始めた。ことに天気のいい日に気をつけてみると、所々の畑にしきりにカモメの群れるのが見える。これは畑をおこしてニシンの肥料を施したのを知って漁りに来るのだが、私達はまたこのカモメを目印にしては出かけて、掘り返されたばかりの新しい地表から、容易にいくつもの見本を得ることができた。割に破片がたくさんあるのからみても、かつてはずいぶん手広く使われたらしい。それにこれらの皿はオーブンに入れて料理用に使われたというから一層壊れる場合も多かったろう。破片を通して推察し得たことは、形は円か、あるいは四隅に丸味を持った矩形。すべて型を用いて轆轤を使わず。径六、七寸から一尺六、七寸におよび、大型のものは丈夫にするためかギザギザをつけて縁を締めている。内側一面に赤土の地掛けをしてから、白掛けの流し描きで縞とか格子とか、そのほか粗く大きくたっぷりした模様をつけて、内側だけにガレナ釉をかけ、焼いた火度は比較的低い。

だいたいこれで技術的には解決したし、また不器用な英国人のことではあり、決して難しいことでもあるまいと想像はしたものの、さて実際になるとわかっているはずがやはりうまくゆかず、しばらく行き悩んだままになっていたところが、偶然あるお茶時に、パンにブラックベリーのジャムを塗って、濃いクリームを横縞に流し、何気なく盾にナイフを入れたら、思わず私たちは声を上げ、手をたたいた。たちまちナイフの目に従って、白と黒との矢羽根型のスリップ模様が出来上がったのだ。いままで難しかったコツはスリップの泥漿の濃さの問題だったので、手製のゆるいジャムと地元の濃いコーニッシュクリームとが期せずして程度を示してくれたのだ。私はその後、今に引き続き、日本の土や釉を使って、趣こそ違え、しばしばこの手法を繰り返し、ジャムとクリームの恩を受けている。

十七、八世紀のトフトの大皿やその系統の陶器については、すでに文献も多く、特別な書物もあって、高い市価と熱心な蒐集家さえ持っているのに、時代として一世紀遅れているこれらの皿については、ようやく近時、少数の好事家と骨董商とが心がけ始めたくらいで、一般にはまだ珍しさのために注意をひくまでにもならず、まして美しさのためにはほとんど認められもしない。しかし形といい模様といい手法といい全体が独特で、他のデルフトや何かが他国の強い影響によって出来たのに比べ、これはどこまでも英国らしさから生まれた陶器と言えると思う。大まかで温かく、観ていて冷たい批判を忘れる。単に英国だけでなく、欧州全体の陶器の中でも、私自身としては性格的にこの種類を第一に推したい。

文献を詳らかにしないために、これがいつまで続いたか、あるいはどういう風にして絶えたかを知らないが、とにかく後のもので形も円もすっかり機械的になったものを時々見受ける。

また少し性格が違うが、ノース・デヴォンに最後の伝統的陶工というべきフィシュリーという老人があって、一九一二年頃まで仕事を続け、金曜日ごと、市に持ち出しては売るのを例としていたということをメーレ夫人から聞いた。夫人の宅で愛用されていた深い緑色のポレッジボールや、白掛けの上から一面の彫模様を施した大型のピッチャーには、近代のものとは思われない落着と豊かな古格があった。初に記したコーニッシュ・ピッチャーとか、このフィシュリーの仕事とか、ないしハンドメイドを売り物にしているデヴォンシャーの土産物などが、おそらく昔から引き続きとしてのスリップ・ウェアの最後を語ることになるのだろう。そしてリーチなりカーデューなりの仕事が、やがて縁が熟すれば新しいスリップ・ウェアの道を開くだろう。これには認め直した美しさによって、すでに古いものとは違った出発がある。

工藝 二十九号 昭和10年11月発行

リーチ、ポッテリ―

コーンウォールのセントアイヴスの町へ着いた翌日、(1920年9月)リーチと私はホーン氏夫妻に案内されて、二ヵ所の候補地のうちから、小川に沿った四分の三エーカーほどの牧場を仕事場の予定地に選んだ。そしてまだ牝牛が草を食べている傍らで、杭を打って窯場の地割にかかった。

ホーン夫人の招きによってこの土地に日本風の登り窯と本焼きとを、英国の原料や燃料を使って試みようと企てていたのである。

さしあたり仕事場のできる間に近くで手に入る陶土、窯土、釉灰、松薪、これらがまずどの程度までに間に合うか、実地に当たって調べ始めた。

だいたいコーンウォールはコーニッシュ・クレーとかコーニッシュ・ストーンとかいって、優良な陶器原料を産するので名があり、かつて名古屋の日本陶器会社では、原料の購入にわざわざ同地のプレマス港まで、持船を回送させていたほどなので、陶土の問題は安心していたところ、実際には機械轆轤とか石膏型とかの使用に適するように精製され尽くしていて、かえって普通の手回しや蹴りの轆轤にのらない。取り寄せれば日本の木節に似た粘りの強い土で、ボールクレーというのもあるが焼き上がりが硬く冷たくて感心せず、それになるべくは付近の原料を生かしたかったので、自分たちは毎日のように、長靴を履いてその辺一帯に多い錫の廃坑や湿地などを探し回ったが、かれこれ一か月も経ったある日、探しあぐんで道端へ一休みしていたところへ、偶然にも足元にこぼれている土くれから端緒を得て、色こそ赤いがちょうど手頃の陶土を、近くの丘からいくらでも容易に手に入れることができた。これは鋳物の外型に使う土とかで、粘りもあり、よく火にも耐えた。

轆轤は京都から持参した使い慣れた手轆轤を、腰かけたまま回せるように仕込み、ほかに英国流の蹴轆轤も一台据えた。

窯を築く材料は近くの町の火薬工場から不用の耐火煉瓦を求めたし、窯のアーチを造る支えには、竹がないのである種の灌木と大小の樽とを利用した。できあがった三室の登り窯が、西洋の窯に比べて著しく粗雑な外形をしているのと、火力と引くのに窯自身の傾斜を利用して別に煙突に頼らないのと、また各室それぞれの火度に焚き分けられる点とが特に専門家の注意をひいた。

松薪と釉灰には一番懸念したが、鉄道ホテルの裏山から、枯れた松だけという条件で二十ポンドほど求めたのが百本ほどあり、中には枯れ過ぎて馬鹿になっているようなものも多かったが、とにかく二、三ヵ年分の見込みがついた。しかしこれを伐ってわずか一マイルほどの所を運ぶ費用が、百ポンド近くもかかったのには驚いた。

さらにこれをどうして細かに割るかという点になって、勘定してみると不器用で手間ばかり高い土地の人に頼むより、むしろ動力にかけて適宜の角材に挽いた方が安くつくのには一層あきれた。そばの小川の水力を利用してはという意見も出て、一度は機械ノコギリまで借りてきたが、さすがにものにならず、結局二尺ほどの長さに挽いておいて、あとは日本風のマサカリを作らせ、暇をみては割ることにした。

今もなお無事に働いているそうだが、ダンという漁夫上がりの元気な老人がいて、最初からこんな仕事にこまごま働いた。

釉灰の方は草でも木でも手近のものから試み、ターフ(牧草の根ごと掘り起こして泥を払った燃料)の灰まで使ったが、そのうちセントアイヴスの町が、冬期多量のニシンの燻製を作るのに、大鋸屑を燻らすのを思いつき、その灰で解決した。

これらの本焼きの仕度が整う間に、楽焼も試みたが、何度か土地柄と合わないせいか、もう一息というところで調子が出ない。かえってあとから準備もなしに試みた英国流のガレナ釉の方がすぐできて、これは特にリーチの性質にも合い、トフト風の大皿やピッチャーや、試みるに従ってむしろ容易に成功した。

リーチは二マイルほど離れた住居から、初めは徒歩で、後にはサイドカーで仕事場へ通ったが、英国の田舎生活は時間と約束に縛られることが多くて、なかなか落ちついて轆轤を回したり、絵付けをしたりする時間が出ない。

朝には来がけに街へ寄って、仕事場の買い物ばかりでなく、家での必要な肉や魚の注文から、時には靴の修繕まで届けなければならず、仕事場へ来て一通りその日の手紙の始末をするうちにはもう昼になる。こんなことを書いていると、小さな日記帳にこまごまと用事やら予定やらを書き込んだものを手に持って、一つずつ果たしては覚え書きを消しながら、狭いセントアイヴスの町を忙しく行ったり来たりしているリーチの姿が今も目に浮かぶ。

午後にはまた、うっかり仕事に紛れていて、午後のお茶の約束を忘れていたりすると、慌ただしく髪を撫で塵を払って、まず家で待っているはずのリーチ夫人を迎えに行かなければならない。こういう時に限って、サイドカーの調子が悪かったりして間に合わず、詫びにだけ行ってきて「宿題を忘れて先生の前に立たされた時のようだった」と苦笑したりした。

だからリーチは仕事三昧に暮らすことのできた日本の環境を絶えず繰り返しては懐かしがり、「自分は完全な英国人には戻れない」といった。しかし同時にあくまでも故国に根を据えて、彼のいわゆる「イースト・アンド・ウエスト」の仕事を立てようとする信念を固く守った。

丸三年あまりで私はセントアイヴスを立ったが、その頃には最初の念願である土地の原料を主とした技術的標準もようやく決まり、年々ロンドンでの展覧会も開いて、陶工としてのリーチの地位も酬いられ、カーデューを始め次々に若い人たちが習いに来た。また宇治の朝日焼の松林鶴之助君もしばらく滞在して技術的にいろいろ優れた手伝いをしてくれた。

それからではもう十年になる。一九二九年の夏、柳と一緒にセントアイヴスを訪ねた時には、リーチはタイルの仕事に新しい道を見出していて、彼の絵との調和にユニークな効果を上げているのに感心したが、その後最近での便りによると、エルムハースト氏がダーティントンに経営している新しい教育と生活との集団に関係していて、彼の後を継いで陶工となった長男のデヴィットと、交互に半年ずつ、そこでも仕事をしているという。

去年、井上恒一氏が訪問された際、同氏に言い伝えて寄こした写真は、前述のダンが健在で、土だか釉だかを掻き混ぜているところだったが、樽も道具もすべて見覚えがなく、まったく英国風のものばかりになっているのを見て、いかにも仕事が落ち着いてきたように思われ、何か彼のために喜ばしい気がした。

工藝 三十九号 昭和9年3月発行

下野の益子

東京の台所で、今は段々少なくなったが、それでも柿釉や飴釉のすり鉢や塩壺などの、一つや二つは見出されないことはない。品物が品物なので、栃木県に益子という窯場があることもほとんど知られていないが、これらの台所用具はたいてい益子か五、六里離れた茨城県の笠間の窯で造られる。

三十年ほど前まで、関東一帯の学校や役場や、ないし畦道のお茶時に、よく使っていた土瓶も今思えば益子焼であって、両面に山水の絵が黒の骨描きと、緑と茶の色刺しで描かれていた。後年茨城県出身の板谷波山氏から、この絵が一面は筑波を他面は霞ケ浦を現し、蓋の模様が水戸の梅を意味するという話を聞いて、大変おもしろく思い、かねがね気を惹かれていた土瓶のことだったので、それが縁で大正九年私は初めて益子へ訪れた。しかし土瓶の絵は益子で聞いてみると、単に信楽の山水土瓶を手本に写したものだったらしい。もうその頃でも琺瑯のやかんに押されて、土瓶の作りはわずかに一・二軒、それも老人の手に委ねられていた。

その後私は大正十三年来、ちょうど十年、大部分をここに住み、ここで仕事をしてきたが、何分にも益子で作るものは、甕、すり鉢、火鉢、紅鉢、片口、土瓶、土鍋、行平、湯たんぽと、列挙してみただけでもわかる通り、火鉢を除いてはおよそ今の生活からは縁遠いものばかりで、むしろこういう昔風の品が、それも五十ほどもある登り窯から焼き出される夥しい数量が、たとえ惰性とはいえ、よくもこれだけ売れていくものだと感心することさえある。

記録によれば、嘉永五年大塚啓三郎氏によって興るというのだから、始まってからまだ八十余年に過ぎず、窯場としては極めて新しい。しかし明治前ということは、古い伝統がそのまま守られている時代だったのだから、とりもなおさず手本にした相場なり京都なりの窯が古いのと同じだけの古格を、そのまま受け継いだとも考えられよう。現に登り窯の様式などは砂窯と呼ばれるもので、窯の進歩からみては一時代前に属し、昔通りの重ね詰めにならって、大小の台以外箱鉢も棚も使わない。そして作るものは前記の甕、すり鉢等。

結局これは昨日の仕事であって今日の仕事ではない。だから時世に合わないという欠点はいうまでもない。おそらくこの欠点は益子のみといわず、私たちが認めていいと思う他のすべての民窯についても同じような運命がみられよう。

しかしこれらの品は遅れてはいるが、決して悪くはない。理屈は抜きにして、直接品物をみれば、古いという考えよりは、いいと思う悦びの方が先に立つ。ここには親譲りの骨格とそれにふさわしい衣装とがある。さらに私たちにはその骨格を生み衣装を着せた産地の風土や生活さえも思われる。事実、工藝に於いては形とか模様とかの目に見えるものより、むしろ外には見えない下積の心尽くしの方が、結局何にもまして品物の漢字を決定しているのを思うとき、新旧の問題以外こういう正しさの値打ちを省みたい。

具体的に例を益子の仕事にとってみると、陶土や窯の材料は地続きの目の前の丘から掘るし、薪はすぐ山一つ向こうから伐る。釉に使う灰や石もほとんど近在で揃うし、ことに最も多く使う柿釉などは、隣村から出る石材の粉末単味で間に合う。鉄粉は鍛冶屋の鋸屑をもらい、銅粉は銅の古鍋から取る。用筆さえも手飼いの犬の毛から自分で作る。従ってこれらの材料が一流のものだとは欲にも言えないが、例えばここにはまだ洋紙と万年筆との代わりに、半紙と筆墨が揃っているという程度の純粋さと調和とがある。そしてまたその品質が保たれているのに相当した土地の生活が残されている。大半は半農半陶。各戸に大きな仕事場と、一登りないし三登りの窯があり、一家中で働く。時世に置き去られようとしたり、不景気に押されたりしながらも、瀬戸や美濃あたりの仕事ぶりの激しさに比べては、一時代違うほどのゆとりがある。

頭と手ばかり勝った今の工藝の仕事を思うと、こういう体と心とで当たる仕事がやがては一役果たす立場が思われて、せっかく技術の上に、また生活の上にこれほど整っている段取りをみるにつけても、今のうちにできるだけ勉強しておきたい。

近頃益子でも若い人たち、佐久間藤太郎、見目小草、橋本清正、塚本初太郎の諸氏がこの仕事に気がついた。中で佐久間君は一番古く、自分が知ってから十年になるが、いつも佐久間君自身の目と手に従って、益子の土を生かす仕事ぶりは、いかにも土地柄とでもいいたい素直さがあると思う。

工藝 四十六号 昭和9年10月発行

リーチの素描

リーチはこの四月の末に神戸に着いて以来実に忙しい。

益子と京都と布志名とで仕事をする。間には旅に立つ。遠く薩摩の苗代川まで九州の窯巡りをする。秋の民芸展のためにモデル・ルームを設計する。家具の図やナイフ、フォークの型まで考える。矢継ぎ早にはたから強いられる時間表には、さすがのリーチも「二日間休みがほしい。せめて八時間寝たい」といって皆を失笑させた。

それほど慌ただしい日常なのにもかかわらず、不思議によく絵を描く。リーチ自身でも十年来こんなに絵の描けることはないという。

英国の生活が行儀よく日曜ごとにきちんと休暇を与えておきながら、かえって心に余裕がなく、これに比べれば日本の生活が、形の上には少しの物差しもなくて、日常の予定さえ立ちがたいのにかかわらず、どこか気持ちにゆとりがあるためでもあろう。

事情はとにかく、リーチは誰もが認めるように非常に素直な性格だし、作品にしても逆境に逆らって生み出すというより、むしろ順調に守られて生まれるというような場合に、いっそう良く特色が現れるたちなのだから、こんなに溢れるように描けるのは喜びであるに違いない。

六月から七月にかけての益子滞在一か月間、起きて煙草を一服吸う間にももうペンを持つ。

そして向こうの高館山の山裾と丘と畑とが段々に交わって右へ左へ一定のリズムをもって流れる線を、指で空に追いながらしきりにうなずいている。ある時はまた、初夏の夕焼けにいっぱい包まれながら、ちょうど半分おろしかけた鯉のぼりに、子供が駆け寄ってやっと尾の端を掴んだところを「とても気持ちが出ている」とつくづく感に堪えて眺め尽くしている。初めて蚊帳を吊った晩には長身を横たえて、ちょうど虫かごへでも入ったような自分のスケッチをして悦んだ。

絵描きが興に乗って絵を描くのに不思議はないが、興に打たれ方がリーチのは特に直で、それだけかえって本能に一歩深いところがあるように思う。だからこうしたスケッチがやがて模様となって、仮に井戸の絵を描くとする。周囲の芝草には静かな朝露の球が置かれている。途中には向かい合って馬が草を食べている。よし小さい画面で絵に馬は描いてなくとも、リーチは耳では馬が草を噛む音を聞いている。人は描いてなくとも、人が来て水を汲む時の、つるべから注がれる水の美しさを眼に見ている。瞬間のスケッチというよりは時間的の夢や詩が漂っている。むしろ夢や詩というよりもリーチにとっては眼と心に追うものとが一つになって、そのまま現実の世界の一部かのように見える。

近頃私は芋銭(小川)の描いた狐の嫁入りの図を見たが、なかなか感心した。雑木林の落葉を踏んで一群の狐が火を点しながら点々として画面を横切っている淡彩に過ぎないが、作者は完全に絵の中に身を没している。対象を奪うというような激しさが少しもなく、自分の方が絵に奪われていて、狐の嫁入りというような特異な場面を、子供のように見惚れている。もちろん露呈も批判がなく、ことさらに気持ちを歌う感傷もない。作者は狐に一杯の好意を寄せていて、狐もまた少しの警戒もない。全幅に生き生きとした親しさがある。

リーチの態度にも多分にこれがあると思う。一線一画力んで構えた当たりや撥ねの代わりに、緩やかな波を打った例の線が至る所に流れていて、描く鳥でも、うさぎでも、形を捕えてただ模様のためにそれぞれの場所へ嵌めただけでなく、飛ぶものは飛び、駆けるものは駆けている。時にはいかにも丹念に描き込んでいるが、これとても筆先の丹念でなく、描いている間中、心からの丹念なので念いは筆から溢れている。

リーチは感心すれば古いものをそのまま写すことさえあるが、写すとか創るとかいう区別よりも物への悦びが先へ立っての仕事なので、写しもまた悦びに報いられて楽しい。

しかしさらに私がいつもリーチに感心するのは、前にもちょっと述べた通り、こういう仕事の悦びの裏に一歩深いところがあって、本能的の知恵とでも言いたい一種の鋭さがある。意識した批判ではないが、無意識の取捨が厳しい。体に合わない食物をかぎ分ける犬のような確かさがある。だからこれは合う、これは合わないという言葉だけでは妙に信頼できる。

新しい民藝の仕事について、動もするとバカの一つ覚えのような結果になって、同じ線、同じ調子をどこへでも使う嫌いはないかと心配してくれたのは、最近特に感謝して受けた。

工藝 五十五号 昭和10年7月発行

日田のせんべい壺

この日田のせんべい壺などを見ると、何か言いたい気持ちで腹がふくれる。説明や感傷ではなく、壺の持ち味の辛さが物を言わせる。

土も、作りも、釉掛けも、焼きもすべてが骨っぽい。技術的には焼きが過ぎて素地はふくれ、厚い流し釉さえ焼き切れているが、かえっていっそう、格を強めて見える。せんべい入れと書いてあるのを見れば、注文品だったのだろうが、仕事が製品にはなっていて、まだ商品になり切っていない良さがある。これに比べると茶店に並んでいる信楽壺は、すでに商売に引きずられてからの商品で、手法が一様に柔らかく、仕事の骨が心もとない。

同じ下手と言っても末期のものは肉づけだけあって骨格がない。古いものは骨格はもちろん、その上に時代を負った一種の気格がある。更に上手下手を絶した時代にまで遡ると、気格が先へ立つ。民藝品の標準にもそのへんの区別は明らかにしておきたい。

リーチはしばしば流し釉に反対したが、おそらくそれは「草書」の味に引っ掛かりやすい日本人の安易な心の置き所が不本意なのだろうと思う。しかし立杭や日田の流しには形や釉の性質から自然の手法が生まれたというだけで、その結果に甘えて趣味やおもしろさを期待している遊びはない。また現在の益子の甕や壺の流しのように型だけに堕ちた不甲斐なさもない。

ほかにも一つ日田の大皿で同じような流し掛けをした堂々たるものを見ているが、形も釉の扱いも、この壺と同格の強さがあり、どうもすれば技術だけになりやすい流し掛けの手法で、こんなにも、こもった美しさがあるのかと感心した。

私は去年薩摩の苗代川を訪ねて、土地の人たちの自用に供する端物や、注文による不慣れな品までが不思議に生きていて、何をしてもまだ悪いものができない時代を眼の前に見た。挿絵の壺を作った頃の日田の窯も同じような環境だったろう。品物の骨っぽさというよりは、むしろその当時の暮しそのものの骨っぽさをじかに思わせる。

工藝 九十九号 昭和14年10月発行

壺屋の仕事

壺屋(沖縄)へ通う度に入口でいつも見とれるのは、左手の丘に添って低く延びた南蛮焼の窯屋根である。素焼の赤瓦と、屋根棟を押さえた白い漆喰と、積み重ねた太い石の柱とが、逞しい榕樹(ガジュマル)の間を長々と見え隠れしている。私が今まで見た窯場の中では、石見の温泉津のものと壺屋のとが一番立派だと思う。

時には十間に余るこの大きな登り窯に火が入っていて、老人たちが切口二尺もある松の丸太をくべ、泡盛を飲みながら一週間も焙りの番をしている。

壺屋へ入ってみると、大きな酒甕や水甕を焼く南蛮の仕事はまだ非常に本格であり、本格の仕事に持前の骨格的な厳しさと、むしろ素っ気ないくらいに見える程の健康さがある。南蛮というより壺屋で呼び慣らされているあらやち(粗焼)という名前の方が相応しい。仕事に底力があって窯数からいっても出来高からいっても壺屋で一番多い。

地面に穴を掘って据えた低い蹴轆轤。近所の丘や畑から採った粘い土を、よりにして継ぎ上げ、木べらで叩きしめる作り方などを全く朝鮮の水甕作りに同じい。腰掛けに丸太を一本斜めに立てかけ、轆轤の上の壺の高低につれて、細工の具合を自分の腰の掛け方で加減する。

作り上げて道端へ甕を乾かしながら、マンガンの釉を布で拭いたり、裏返してから急乾のために傷が出ないように底に砂を振りまいたり木の葉を乗せたりしている。仕事は粗いが手順は本能のように正しい。

南蛮の仕事と窯をそのまま小さくしたような、あかやち(赤焼)の素焼窯もいくつかあって、植木鉢などを焼いているが、素焼で特色のあるのは屋根瓦の作り方だ。簡単な轆轤の上で木型に布を巻いて大小の円筒を抜き、生乾きのところを二つなり四つなりに割って作るのが明の『天工開物』の挿絵と寸分違わない。

じょうやち(上焼)とっている本焼は、最近二十年来土産や物産相手の商売物でだいぶ乱れたが、それでもジーシ(骨甕)アンラーガミ(油甕)マカイ(飯茶碗)ワンブ―(大鉢)カラカラ(酒注)チュウカ(土瓶)アンビン(水差)など、本筋の雑器は今時惜しいほど格が保たれている。

たとえばマカイの口の端の反りや高台の確かさは、一瞥して仕事の厚さを思わせるに十分だが、さらに轆轤で作る所を見ると、一手の運びにも狂いがなく、もちろん作り手はそれに気もつかない。

轆轤でアンラーガミの肩の締まりに入れる二本の筋は、そのまま四つの耳の高さの目盛りになる。少しは壺がやせていても肥っていても、形のよさはどちらとも迷うほどだ。

苗代川と同じように木の心棒に巻いて作るチュウカの口。轆轤の廻るのにつれて指先も廻しながら巧みにつける底の三つの足。

とりわけ感心したのは木型で角に作るジーシの形と、手先で盛りつける飾りだった。この甕の立派さは墓の形や屋根に残る怪物と同様、技術や美しさではない。核心ある暮らしがあってこそ受けつがれる一つの力であって、こういうものを見ると私たちとしては、失った者が守っている者の前に、今さら連れ出された惨めさを覚えさせられる。

本焼の登り窯は南蛮のより小さく、いくつかの室に分かれていて、二百数十年前手本にしたという薩摩のものと変わらない。今でも主に重ね積みで、窯詰用の道具は少ない。たいてい二、三人が幾室かずつの品を持ち寄って月二、三回ぐらい焼く。窯詰を終わった晩に火を入れると翌朝はもう第一の室が済み、あとは一室ずつで焚き上げる。

陶土は前兼久とか仲泊とかほとんど国頭から求め、水簸して使う。羨ましいのは名護から出る地掛(化粧)用の白泥で、おそらく日本第一の白掛だろう。厚く柔らかく掛かって、焼き切れない。

珊瑚礁の海底から採った石灰と、ぬか灰とを焼き混ぜて作った塊りと、具志頭という長石代わりの原料とで作った並釉もまた類がない。どれも簡単な自然の原料だが、原料の性質上それぞれがほとんど純粋に近いために、普通の土灰釉のように不安定のことがなく、一窯分のたくさんな品を掛けるのにも、抱えられるくらいの鉢一杯へ作り足し作り足ししながら、色見もしないで間に合わせる。そしてそれが地掛の白と合って独特な柔らかい肌に熔ける。

ただ釉の柔らかいためか絵付のときに呉須でも鉄でも筆描きでは絵が乱れやすいので、必ず線彫りで輪郭を締めてから絵具を差し、絵具は釉の中に熔けると共に線の深さに従って濃く残り、筆跡だけがだみの代わりに淡く滲む賢い方法が古くから行われている。昔使っていた花紺青という沖縄産の呉須は不純分が多いために却って調子が柔らかく、飴色と組み合わせた色差など特に美しい。

玉色といって薬品のきついコバルト釉を混ぜたものを使うようになってから、筆描きだけで絵付をするようになったが、ちょっと困るほどなこの強い色も南方の暑い土地柄や暮らしぶりに合う所があるのか、焼き上がった品は案外悪くない。模様は鉢やマカイに有り合わせのひどい筆で達者に唐草を巻いたり竹筒の判で花形を置いたりするのだが、あるものは安南の染付を、またあるものはマジョリカを思わせる。

銅屑で色を出した青磁も好んで使われるが、雑器に一番多く使う黄土と灰とを主にした黒釉もなかなかいい。もっともこれは原料次第、窯次第で飴釉にもなり蕎麦釉にもなる。

幾度か起こったり絶えたりした赤絵も出来のいいのは宋赤絵に迫る。壺屋の白素地は土地の赤絵のために非常に優れた下地である。象嵌も上がり具合で三島に負けないほどのものをいくつか見た。

とにかくやり方の種類が多いのと、またそれが割に容易に行われるという点で壺屋は稀な窯場だと思う。しかも仕事はどれも素焼をせず、生掛で一度の本焼を済ますので一層自由が利きやすいし、それに土地柄彫刻や模様が好きでもあり上手でもあるので、むしろ危険なのはそのために技巧が過ぎる点であろう。

私もこの春の壺屋の滞在中、あとからあとからやりたいことばかりふえてきりがつかないほどだった。しかし私たちにとって技術上の便不便より、もっと素晴らしかったのは、壺屋全体の暮しと仕事とに保たれている純粋さの濃さだった。知らずにそれに救われて、壺屋での暮しを素直にできたことは、近頃思いがけない仕合せだった。

壺屋でいろいろ厄介をかけた新垣栄盛、小橋川永昌、島袋常清、城間康雄、宜保安伸の諸氏、とりわけ毎日多くの時を送らせてもらった新垣栄徳さんとその一家に対して厚くお礼を述べたい。

欲にはもっと南蛮の仕事を勉強したかった。それも壺屋でいう、あらやちがやりたい。しかし朝鮮の甕作りの窯場などに直面した時と同様、隙だらけのようで決して間違いをしない、こういう仕事の正しさ厳しさは、僅かの滞在ではなかなか正面から取りつけもしなかった。

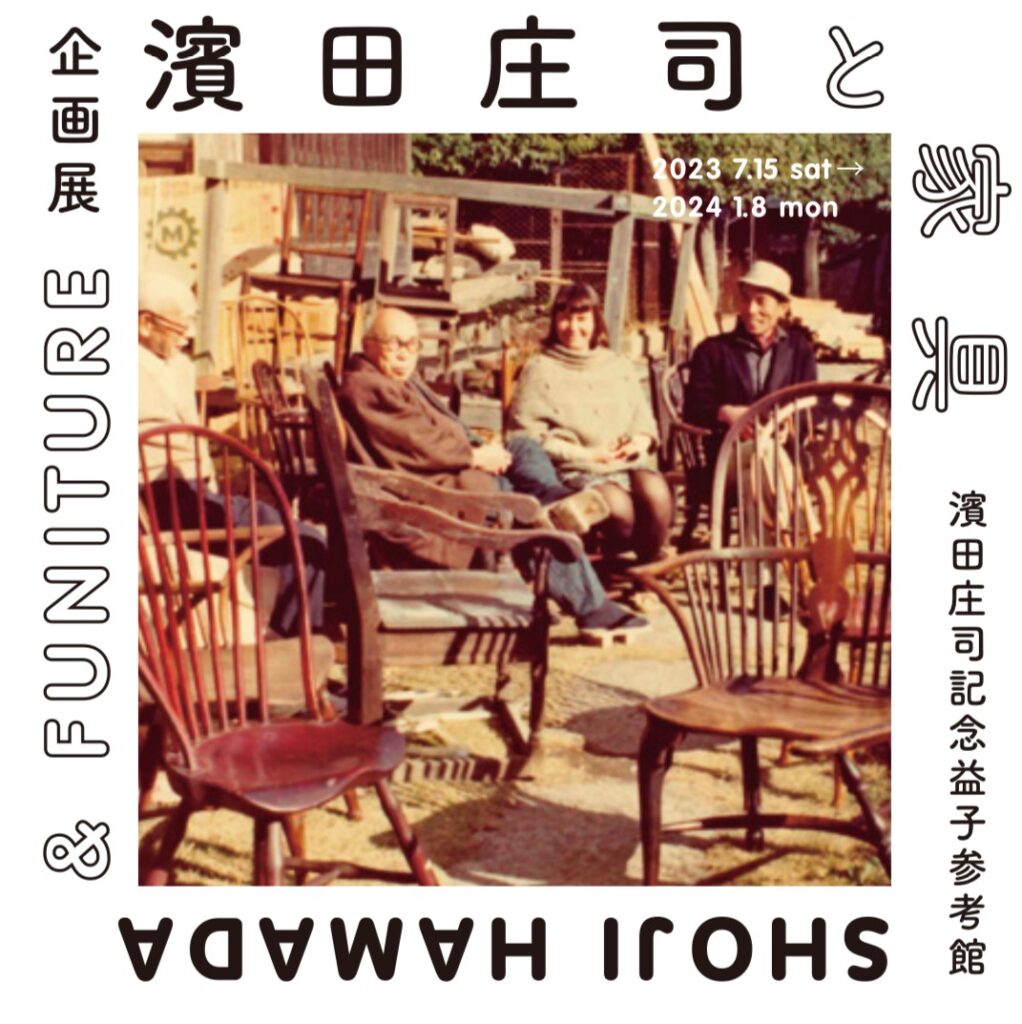

濱田庄司と家具

企画展「濱田庄司と家具」

2023年7月15日(土)~2024年1月8日(月・祝)

休館日:月曜。祝日の場合翌日休館。12月25日(月)~2024年1月1日(月)

濱田庄司の家具の収集は、1929年イギリスでのウィンザーチェアの買い付けが発端とみられ、その後、益子に居を定め住み暮らす中で、日本各地世界各国の家具を収集し生活の中に取り入れ、愛用してきました。

また、集めるのみでなく、自らデザインした家具を地元の大工、木工職人などに制作を依頼し、作り手の育成にも取り組みました。

今回の展示では、棚、タンス、テーブル、椅子、机、膳といった、濱田が参考にした世界各地の人々の営みの延長線上の様々な家具に焦点を当て、観覧の皆さまと共に、家具の美しさ、家具作りの魅力を再認識する機会といたします。

濱田庄司の家具の話

椅子と私

「椅子テーブル」、この呼び名は、明治生まれの私達には幼い日から「西洋料理」などと共に懐かしい響きをもった言葉であって、新規な文明開化を具体的に身近に思わせるものでありました。ところが、その椅子というものの実態はちっともつかめていない。無理もないことで、腰掛けとしては小学校以来使っていても、椅子の生活というのは形式的な応接間にだけあって、一般の暮しには、縁のうすいものでしたからでしょうか。それに反して向こうの人々にしてみれば、何千年という歴史がある上に、個人的にも、物ごころついてから椅子を認識しているのですから、椅子との暮しというものは無意識の意識で、当り前の日常です。しかし現在は誰にも椅子の暮しがふえる一方なのですから、どういうように正しい、いい椅子を選ぶかは、身近にせまられた大事な課題といわなければなりません。

考えてみると、私は何とはなしに、中学生の頃から、横浜の本牧や山下町にときどき出かけて、西洋人が帰国する時に残していった家具などを扱っていた古道具屋を廻り、買えないまでも変わった椅子などを見るだけでも愉しみにしていました。後年京都の陶磁器試験場へ勤めるようになってからも、帰京するたびに横浜の骨董店や南京町へ出かけました。そして収穫を京都の下宿で使いました。その一部は英国へ行くとき河井寛次郎の家に遺していったので、先年河井の蒐集品の回顧展が京都で開かれた時にも出品されているのを見かけました。リーチと英国へ行く時も、期待していたことは、日本から地球の真反対にある英国へ渡って、西から東を見ること、一緒に働いてリーチをもっと身近で学ぶこと、大英博物館や、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館などを見ること、田舎の住居やチャペルや、それから人々の暮らしぶりなどを身にしみてゆっくり勉強したかったのです。私二十五歳、リーチは三十三歳でした。

リーチと私がコーンウォールのセント・アイヴスで仕事場をつくっておりますと、毎日のように二輪馬車で散策がてらやってきて、我々の仕事ぶりを立ちどまって見ている老婦人がありました。不思議な人だと思っておりますうちに、或る日その婦人が、私達を英国風の午後のお茶に招いてくれました。その方はパドモア夫人といって、美しいホームスパンずくめの身装りに、私達は驚くばかりでした。話をしているうちに、パドモアさんは思いがけないことに、私が日本におります時に丸善でたまたま見つけた本で、イニシャルの木版のカットがあまりに美しかったので買い求めていた『植物染料』(Vegetable dye)の著者であるメーレ夫人の親しい友人であることが判り、一ぺんに親しくなりまして、ホームスパンのこと、英国で日常使っている家具のこと、食事のこと、住居のことなどが話題になり、それまで漠然と心にかかっていたことが非常にはっきりしました。リーチも私もすっかり元気がでて、早速仕事場用のテーブルや椅子などの試作を始めました。先年来松本の家具のリーチ・デザインのテーブルは、当時作ったのが原型で、今も工房に残っております。残っているといえば、その頃私は仕事場住まいを始めたので、燃料の松材で自分用のベッドを作ったのが今も工房の二階にあります。

私達は家具のことが好きでもあり、必要でもありましたから、田舎のオークションへ出かけて好きな家具を選ぶのが、実際のいい勉強にもなりました。

英国の家具の中で私がとりわけ感心したものに、ウインザー・チェアとラッシュ・ボトム・チェアがあり、この手のものには、博物館でも、古物屋でも、特に注意しました。

ロンドンのナショナル・ギャラリーの横丁の店先きには、結わえつけて束にしてあるウインザー・チェアさえあり、一つが三十シリング(当時の為替率で十五円位に相当)からありましたが、それでも高くてちょっと買えませんでした。英国を引きあげる時には、昔の懐中時計などは五、六個ほど求めましたが、椅子は運賃もかさみ手に負えず心残りのことでした。

帰国してから当時毎日新聞京都支局長の岩井武俊さんが、たまたま私と入れかわりにヨーロッパに行くといわれますので、この椅子のことを話し、出来たらその一脚をぜひ買って来てほしい、店の地図までかいてお願いしたのでした。岩井さんは約束を守って帰国の時に、ウインザー・チェアを一つ持って来て下さいました。私はまだ家もなく、それを河井の家へ預けたままにして、京都へ行くたびに腰かけるのを愉しみ、この二百年近くも使って、どこもすりへりながら、まだびくともしないような、また全部木で出来ているのに、何時間坐っていても一つも疲れないような椅子、そのような素晴らしい椅子を、はじめて自分のものにするようになったのを悦びました。この椅子は今も益子の家で使っております。古くなって一寸以上も脚がへって私には丁度いい寸法です。そして昭和四年柳宗悦と渡欧するとき、その話をしたことが縁になって、京都の鳩居堂のご主人熊谷直之氏がたまたま家を新築されるにあたり、その家の一室を全部イギリスの堅実な家具で揃えてみたい、せっかく柳さんと行かれるのであれば、そういったものを選んで持って帰ってもらえるだろうか、また選ぶついでにそのようなものを悦んでもらう人が他にもあるだろうから、出来るだけ数を多く選んで買ってみてほしいといわれて、当時としては大変な金額三万円のお金を預かったのでした。

渡英しまして家具を購入するうちに、二人共熱心すぎて、渡された金額だけでは足りなくなり、河井と私の展覧会をそれぞれロンドンで開いた売り上げも、全部家具の買付けに投じてまだ足りず、一万円でしたか二万円でしたか重ねて追加のお金を送って頂いたのでした。あの頃は、ロンドンから日本へ電報を打つと、今のようにむずかしい手続きなどなしに、翌日送金されて来たのです。私は数の少ないように千ポンド札で三枚銀行から払ってもらいましたが、いくらロンドンでも危険だからと行員が、タクシーに乗るまで付き添ってくれました。薄い大型の紙に、文字だけを刷った他国の金は、私にはあまり有難さが身に滲みませんでした。私達は椅子類などは数多くほしいと思ったので、信頼のおける道具屋に頼んでおき、毎週月曜日に訪ねて、ウインザーとラッシュ・ボトムの椅子がいくつも集まった中から、よいのだけ抜きまして、後は市に出して売ってしまうというやり方で、ついに新旧合わせて三百という椅子を買って来たのです。

またそのような間に、メーレ夫人が織物をしていますディッチリングという村を訪ねました。夫人の友人にロムネー・グリーンという家具を作る名人がおりまして、メーレ夫人が、二十ポンド(当時の相場では二百円)というオークの大テーブルを彼に注文したのですが、当時二十ポンドは、イギリス人にとって大変なことで、十ポンドだけはお金で払い、残りの十ポンドは、グリーン氏の奥さんのために、スカートの生地を向こう五年間毎年一着宛織ってあげるという支払い方法の由、私はこの手堅い取引ぶりに、家具一つにどれほど深い愛着を持つ人達の生活があるかを知り、実に感心しました。このテーブルの上にフイシュリーという老陶工の作った食器類を使って、質素で素晴らしい食事を頂いたことは忘れかねることでした。夫人が住む家はご主人と大工と二人が五年がかりで作ったという広い建物でした。

夫人の手織は英国の羊毛或いはインドの絹を材料として、すべて植物染料を用い、無地か縞柄のもので、私達はすっかりとりこになってしまいました。帰国して間もなく、高島屋の川勝堅一氏が渡欧されるとき、夫人の作品をお見せしたら、同氏はロンドンへ着くなり夫人のところを訪ねて、所持金全部でその作を買ってしまった由、これらは民芸運動初期の手織物に深い影響を与えました。夫人の住むディッチリングの村には、エリック・ギル始め彫刻や、印刷や、書道の大家達もいて、たびたび集まり、私も数回訪ねましたが、これほどの所は予期していなかったことだけに、三年半の英国滞在中一番強い感動をうけ、現在の益子の暮しを支えるもとになったともいえます。

思えば鳩居堂から英国家具蒐集の依頼をうけたということは、大きな一つの機会でありました。そうでなければ三百点もの椅子を買うということなど、商売人ででもなければあり得ないことです。しかし商売では何百点買っても財布と関係しただけの話ですから、一つも身につきません。自分の好みで椅子を選ぶということは、普通はいい場合でも趣味で選ぶということが精一杯で、趣味を越えて正しい生活の伴侶として筋を通して選ぶということは、幸い柳ほどの友達と一緒だったから出来たことで、これは何よりも感謝しなければなりません。あちらへ行かれた人々が、家具を持ち帰ることがありましても、それは趣味性の濃い、なるべく凝った、いかにも欧風の匂いの強いものを買い集めて、暮しを飾るといったとり入れ方をするのが普通です。或いはこの頃だと流行のグッド・デザインに走るということになりがちです。私達は椅子を買う時に、西欧ということさえ意識しないくらいです。結果的には西欧のものを実に学ぶのですが、先ず頭で学んでから買うというのではなく、とにかく見て、判断を超えて心にひびくものを選んで買うのです。その結果が学ぶことになるのです。計る知識の物差を持たずに、じかに直接ものに打たれて、負けたと思うものを持ちたいのです。

私達は趣味の上から、或いは面白い椅子だから買うというのではなく、ただ、いい椅子だと思って心ひかれて選び、それに腰かけている間に、なお好きになり、使うに従って椅子への愛着を一筋に深めて行きたいのです。こうして求めた家具類には、イギリスのものもあり、アメリカ、スペインのものもあり、スウェーデンのものもあり、それが長い間、どれもが厭きたということを知りません。多くの蒐集家は、一つのものに厭きると他のものを買うということになりがちですが、そういうものは私達の場合はほとんどないのです。長く持てば持つほどものへの愛着が深まり、頭で理解する代りに、体の方の縁が深まるばかりです。

このようにして古いものを見てきますと、イギリスのものは特に堅実なこと、装飾性が少ないこと、そしてElbow grease(肘油)でもって自然に磨き込まれ、暮しの中の器物として代々伝えられてきたこと、構造的にも材質の上からも素晴らしいものだと思います。

それで、イギリスの古いよい家具に最初から導かれたせいか、今でいうグッド・デザインというものに、私はそれほど信頼を置きかねます。わざわざグッド・デザインなどといわなくても、古いイギリスのウインザー・チェアにせよ何にせよ、みんな今の頭で考え出したものに劣らないグッド・デザインなのです。それに昔のものは長い年月をかけて、多くの人達からの批判をうけつづけてきて、落ちつくところに落ちついたよさがあります。

私はかつてウインザーに近い、英国の家具の中心地ハイウィッカムで聞いて、近くの林の中で、昔風に頬ひげだけを立てた老人が、ウインザー・チェアの部分を蹴轆轤で挽くところに出合いましたが、背受けの曲木を作るのを見ると、林から適当と思うものをきり、焚火に焙って曲げるのにいくつも失敗し、そばからそれが焚木になってあとを焙る。本当の仕事ぶりを大写しに見せる大した場面でした。それと、ラッシュ・ボトム・チェアをさらに簡素化したようなもので、例のゴッホがパイプをのせて描いた椅子と同じ素朴な椅子が、スペインのグラナダに近い石の村で、一脚三百円もしないで今なお作られていて、使われているということは大変興味深いことです。先年私は現地で目のあたりこの仕事を見て強い感銘をうけました。細い丸太を削って構造を組立てるまでに、ちょうど一脚十五分で仕上がりました。

不思議なことは、アメリカの植民地時代の椅子というものが、簡素なことはもちろんですが割合に繊細で、軽い出来であり、イギリスより細みであるということです。これはどういうことか、私にはなかなか解らないのですが、新天地に開拓民が入って行くのですから、もっと下手で、荒々しいものではないかと想像されるのですが、イギリス、フランス、スペイン、オランダ、ドイツ等色々なものがアメリカの生活に入って来て、それらの結果があのようなアメリカの軽快な椅子になっているのを今みると、イギリスの椅子よりも、もっと近代

の椅子のいい手本になるのではないかと思われます。

アメリカというと古さがないように思われがちですが、すでに建国以来二百年、その建国がコロンブス以来二百年で、合わせて四百年の歴史ということになり、それもヨーロッパの古い文化を持って来てから四百年経っているのですから、伝統の古さも相当なものです。特にクエーカーというキリスト教徒の使う家具類には、学ぶべき点が多く、簡素な椅子などをみると、構造も、仕上げも、色彩も、全てが軽く明るく、理知的の冷たさがなく過剰の飾りがなく、好ましいものがあります。

流行のもとを作る家具には、常に立派なものがあって、やがては古典の中に入って敬意をうけるのを例としますが、流行になってからの後を追う仕事には、家具作りの根本を反省せずに、ただ流行で売れるものを作っているだけで残念なことです。

かつて、チャールス・イームスに会って話をしています時に、イームスは、自分も新しい椅子を作ろうと思っていたが、新しいものを作るには、古いものはどういうものであったか、祖父母達の使ったアーム・チェア、ソファはどんなものであったかを考えねばならない。そこで天井裏に仕舞い込んでいた古いものをとり出してみようと思い、出して実際に腰かけてみたところが、どこもちっとも悪くない。自分達も、祖父母からでは、体質も体格も大して変わっていないのだから、そうしてみると昔の椅子もなかなか掛心地がよい。今の頭で考えたグッド・デザインのものよりも、劣るどころか、すぐれているくらいだ。だからそういう意味では新旧はないのであって、今のものは馬鹿に能率的、合理的にいっているようだけれども、昔のものもみんな能率的で合理的なのだ。ただ生活の様式が多少違うというだけなのだと申しておりました。

今日、人々は新しいもののなかのコンピューターで算出されたようなものを頭から信頼して、うのみにしたがる習慣があるようです。また、ただ新しいというだけで、なにか魅力を感じてしまうのですが、新しさと古さは、ほとんどものの表裏をなすものであって、実際の新旧はないということを十分に認めなければなりません。新しい椅子の先達というべきイームスの右の意見には率直に聞くべきものがあり、公平な観点に立って今後の椅子作りの対策もあるべきだと思います。

(「民藝」昭和四十五年五月号)

過去の企画展示

2007年3月からの企画展示について、下記より簡単な内容をご覧いただけます。2019年7月〜12月期以前の企画展示については、旧公式ウェブサイトにてご覧いただく形となっています。ご了承下さい。

会期:2023年2月18日(土)~7月9日(日)

濱田庄司は、1950年代から積極的にスペイン、メキシコ、中米諸国の工芸品や手工芸を盛んに集め紹介しました。昭和39年(1964年)5月には日本橋三越にて、濱田が監修者となり新たに収集した民芸品を紹介する「スペイン民芸展―併催 メキシコ民芸展」を開催しました。スペインとメキシコの現代の工芸を大々的に紹介した国内初の展覧会は、当時大きな反響を呼びました。今回の企画展ではこの展覧会に出品されたと思われる品が多く展示されており、また、その十年後に出版された「世界の民芸」に掲載の品と重なります。その蒐集は失われた文化の遺物ではなく、現在進行形の「民芸」の探求活動の数々であり、「海外の国々の「民芸」を冠しない民芸品を自由に紹介して、現在とやかくいわれるあやしい民芸品と見較べ、見直していただく機会にもなってほしい」「結局、素直に民芸をみることは、一応「民芸」の名を忘れることだ」と、同書で濱田が語っているように、自ら作り上げた「民芸」という概念を世に再認識させるための蒐集とも言えるでしょう。

当館のコレクションの中でイギリスの工芸、中国•朝鮮•日本などの東洋の工芸と並び中核を成す、ラテン文化の人びとの品々を、この度一堂に展覧いたします。

ラテンと一口に言いましてもその範囲は広く、スペイン、メキシコ、中米諸国に加え、フランス、イタリアの工芸も展示します。明るい太陽の日が降り注ぐような、ほがらかで彩り豊かな力強い品々をぜひお楽しみください。

-701x1024.jpg)

展示品について ―濱田庄司の言葉より―

土偶の犬[メキシコ]

メキシコのやきものの犬というと、ふつう、もっとふとった犬を思いうかべるが、あれは食用犬をモデルにしたもので、近世になって作られるようになったとか。この絵の二頭は、それより古い時代のものと思われる。ひょうきんな表情がいい。私は宗達の子犬の絵を思い出した。

この系統の土器に、古代イランのコブ牛や、現代のものではペルーの市場で売るというリャマがある。海外の美術商の店頭で、あるいは町中の売場で、この手のものを見かけると思わず私は足をとめた。これらは型ではなく手作りで空洞に仕上げて、白土や赤土で化粧して、多くは焚火で素焼したものだが、今は簡単な素焼窯を使うと思う。焼く前になめらかな石でたんねんにみがいておいたものは、縄文晩期の土器類と同様、長く土中にあっても艶を失わない。

この一対の子犬にはとくに気をひかれて、メキシコ行きの途中サンフランシスコで求めたが、本場のメキシコへ行ってもこれほどのには出会わなかった。

(濱田庄司)濱田庄司・芹沢銈介・外村吉之介著『世界の民芸』(朝日新聞社)より

瑠璃ガラスの大皿[メキシコ]

メキシコの町トラケバケに、ガラスとか織物、木工など、手仕事を業とする工場があって、とくにガラスは盛んに量産していた。その倉庫の壁に、このての皿をいろいろ集めて、六枚ほどか、あるいは十枚だったか、三角形に組んではめこみ、ステンドグラスにしていたのがいかにも効果的だった。私はあるだけの種類を集めて送らせ、数年前三越でのスペイン・メキシコ展へ飾ったが、よく売れて、やっと三枚だけ私の分を求めた。この写真のものは、型に凹凸を作って瑠璃ガラスを吹込んだのが、コバルトの濃淡に仕上がって、窓に透かすと美しく冴え、ガラス独特の明暗が深々とはえる。このほかにも青味を持った透明ガラスで、一面に渦巻く細い線を刻んだり、縁だけ軽く茶に染めたものなどがとくによかった。

(濱田庄司)濱田庄司・芹沢銈介・外村吉之介著『世界の民芸』(朝日新聞社)より

椅子[メキシコ]

メキシコでは、古くからある椰子や葦を編んで造った椅子と並行して、スペイン人によってデザインされた木の骨組に豚や牛の革を張ったものが造られている。

市場では道端や店の中の多彩な雑貨の間に、これらの椅子がつみ上げてあるのが見られる。革張りのものでは、一人用に、この図のように単純なもののほかに背から腕に幅広の板を添えたものもあり、背のついた二人掛けやスツールや、また、ドラム形のテーブルなどもあり、なかにはお国柄の原色でその革の上に花などを描いている。手軽に求められる値(一人用五~十ドル)なので、一般家庭でベランダなどに広く用いられている。アメリカでも、くつろぎの場によく使われているようだ。縞目のある板を組み丸木の背に革を結びつけた素朴なこの椅子の良いものは、ミチョアカン州とハリスコ州の村々で作られるという。

これは日本橋のデパートのメキシコ展で求め、十年来日々使っているが、出しゃばらず、掛け心地もよいので客に向う場所に置いてある。

(芹沢銈介)濱田庄司・芹沢銈介・外村吉之介著『世界の民芸』(朝日新聞社)より

銀象嵌の木鉢[メキシコ]

これを買うとき、木鉢の内べりに、半円形の銀板をいくつも嵌め込んで飾っているのが、何とも思いがけなく、強く眼をとらえた。さすがにメキシコは銀の本場だけに、銀の取扱いが自由で、よそでなら木と銀との組み合わせにこだわりそうなところをすこしも無理がないのが不思議だ。ちょうど朝鮮の工芸に、たびたび木とか石とか陶器とかの材料の違いの区分なしに、共通な成形や、彫刻が行われる場合と似ていると思う。こういう工夫はだれが考えたというより、土地柄から生まれただけに責任は大きな自然にまかせてあるところに救いがある。鉢と対になるナイフの柄に散らした銀細工も、メキシコ風ににぎやかで生き生きしている。

この手の細工に、黒木と銀の無地の筒を、二センチぐらいの長さで交互につないだネックレスがあって、これも気に入って買い求めたが、どこへしまったのか見つからなくて紹介できず残念だ。

(濱田庄司)濱田庄司・芹沢銈介・外村吉之介著『世界の民芸』(朝日新聞社)より

ジャガーを形取った石器[中米]

形にいろいろ違いはあるが、中米一帯にかけて使われる石造りの台所道具で、これはジャガーという野獣を形取ったものだという。尾を曲げて後ろ足へつぎ、全体を丈夫にしたところがいい。

ロサンゼルスの骨董屋で、大きいものから小さいものまで五、六個も積み上げてあるのを、私が二つ所望したら、小型のはもっといいのを近く入手するので、あとから送るといって、日本まで届けてくれたのがこの写真のものだった。

これは特に小型であり、縁にかこみもあるので、あるいは用途も少し違うかと思うが、普通はメタテと呼ばれてもっと大型のものが多く、両手に石棒を握って主食のトウモロコシをすりつぶす。私はメキシコ市の宿に近い食べもの屋で、珍しい朝飯を見つけた。このトウモロコシの粉でせんべいを焼き、アバガドなど野菜を巻き込んでほおばり、パイナップルの皮からしぼった淡い酒を飲みながら、七面鳥の焼肉に、甘味を入れないチョコレートで、濃く煮つめたソースをかけて食べた。

(濱田庄司)濱田庄司・芹沢銈介・外村吉之介著『世界の民芸』(朝日新聞社)より

木彫りの玩具[メキシコ]

数年前サンフランシスコのハーマンミラーの店で、この鳥面獣身の木彫りが目についた。メキシコのオハカ地方で今も出来る玩具だという。ちょっと、熊本の玩具の雉子車を思ったが、この木彫りはまだ形式化する間もないほど、なまで、それだけいきいきしている。

もっとこの仲間を見たく、幸いこの店へメキシコ物を世話しているフレッド・マイヤー氏を紹介されたので、ロサンゼルス郊外の宅へ訪ねたところ、ちょうどメキシコからこの手のものを、出来るそばから求めてきたというのが三十何体かあって、どれも面白くみんな買った。馬、犬、うさぎ、いろいろな動物の中にふくろうもいる。かえるもいる。目玉にビーズをはめこんだり、鉛筆でひげを描きこんだのもある。

作者は、相手の動物たちどれひとつにも率直に親愛の情をかたむけ、ときには生きるものに対する恐怖のおもいを抱いて、からだいっぱいに取組んでいる。

(濱田庄司)濱田庄司・芹沢銈介・外村吉之介著『世界の民芸』(朝日新聞社)より

会期 2022年7月16日(土)~2023年1月29日(日)

「生活と工藝とは分かつことが出来ぬ。一體となってこそ完き生活がある。」雑誌工藝で柳宗悦が記した一文です。柳宗悦、河井寛次郎らと「民藝」という造語によって工芸にたいする新しいものの見方を提唱した濱田庄司の益子での生活は、柳が語るような、生活とものづくりとが一体となることを目指した、民藝運動そのものであったと言っても過言ではありません。

都会で育った濱田は、益子という「田舎」を選び、その土地の文化に添うように暮らしながら、純粋で健やかな生活を営みました。この場所でそこから生まれる美を追い求め、人生をかけて生活の中で表現していたのです。

当館は現在、美術館となり、生活の風景を感じにくい現状ではありますが、当時の写真資料を元に、濱田の生活の断片を当時使われていた品と合わせて展示し、多少なりとも濱田が体現していた健やかな生活の空気をお伝えしたく、濱田の残した言葉とともに展示いたします。

会期 2022年2月19日(土)~7月10日(日)

前回企画展「濱田とリーチⅡ 益子×セントアイヴス 100 年祭を記念して」展では、バーナード・リーチと濱田庄司が出会いイギリスのセントアイヴスにリ ーチポタリーを開窯してから100年を経たことを記念し、二人が出会った100年前頃の活動に焦点を絞りましたが、今展では、その後の 100 年に着目し濱田と交流し影響を与え合った作家たちの作品を展覧し振り返ります。

展示される近代作家たちは、民藝運動の同志や濱田の弟子、関係の深い作家や海外の作家など多士済々であり魅力に富んでいます。濱田がイギリスから帰国し益子に入り、作陶や民藝運動や蒐集活動に励みながら重ねた豊富な交流の一端が垣間見え、作品からは湧き出でるような個性と情熱とともに、現代の私たちにそれぞれの想いを語りかけるように感じられます。

展示作家(生誕年順)

富本 憲吉 (1886-1963) 陶芸家

バーナード・リーチ (1887-1979) 陶芸家

柳 宗悦 (1889-1961) 思想家・美術評論家

ウィルヘルム・コーゲ (1889-1960) デザイナー

河井 寛次郎 (1890-1966) 陶芸家

濱田 庄司 (1894-1978) 陶芸家

佐久間 藤太郎 (1900-1976) 陶芸家

ルーシー・リー (1902-1995) 陶芸家

棟方 志功 (1903-1975) 板画家・画家

村田 元 (1904-1988) 陶芸家

黒田 辰秋 (1904-1982) 漆芸家・木工家

チャールズ・イームズ (1907-1978) デザイナー

合田 好道 (1910-2000) 陶芸家

金城 次郎 (1912-2004) 陶芸家

島岡 達三 (1919-2007) 陶芸家

武内 晴二郎 (1921-1979) 陶芸家

舩木 研兒 (1927-2015) 陶芸家

加守田 章二 (1933-1983) 陶芸家

会期 2021年6月12日(土)~12月12日(日)

バーナード・リーチが濱田庄司を伴ってイギリスのセントアイヴスにリーチポタリーを開窯してから2020年でちょうど100年が経ちました。当館ではそれを記念し同年に企画展「リーチと濱田」展を開催しましたが、全世界で感染症の流行という大きな災難に遭遇したために、同じく予定していた「益子×セントアイヴス100年祭」は今年度に延期となったため、あらためて「100年祭」を祝う機会となるよう、この度「リーチと濱田Ⅱ」と題し展示を企画いたしました。

この展覧会では、リーチと濱田が100数年前に出会い、大志を抱きつつ渡英しリーチポタリーを設立、生涯を通してイギリスと日本で活躍した軌跡を所縁の品々で振り返ります。1954年のリーチ来日時に佐久間藤太郎窯で制作された陶器は昨年に引き続き特別に展示し、リーチが濱田窯で制作した陶器と、濱田が1921年にセントアイヴスにて描いた水墨画の軸は今回が初公開となります。また、二人の作陶に大きな影響をもたらしたスリップウェア陶の数々もご覧いただきます。

濱田とリーチは、リーチポタリーと濱田窯、イギリスと日本を互い行き来し、作陶や民芸運動の発展のために励み合いました。終生続いた両者の交流は、陶芸を志す者はもとより、両地域の美術館や教育機関、一般市民の愛好家にまで影響を及ぼし、セントアイヴスと益子町が友好関係を結ぶに至るなど、現在でもさまざまなところで二人の志が新たな活動として結実しています。リーチの精神が後の陶芸家に受け継がれた系譜の展覧会を益子陶芸美術館にて、益子町の学生、市民の交流を伝えるパネル展示を道の駅ましこにて同時開催しています。当館の企画展示と併せてこれらをご観覧することで、多くの方が紡いだ100年のストーリーに理解を深めていただければ幸いです。

コロナ禍により、昨年開催予定であった「益子×セントアイヴス100年祭」は改めて本年に開催することになりました。100年前、濱田庄司とバーナード・リーチはイギリスのセントアイヴスにリーチポタリーを設立し、イギリスの古陶スリップウェアの研究と再現に努めました。産業革命の華やかなイギリスにおいて、地方の手仕事のスリップウェアの温かみを探求した試みは、その後に興る民芸運動へと繋がっていきました。

また、この時期は濱田庄司は中国の陶芸技法の研究を自作に生かし、イギリスのデザインと中国の模様を生かした作品はロンドンで開催した濱田の個展で好評を博しました。民芸運動発足後の、濱田の幅広い収集活動においても中国の工芸品はコレクションの中核を成すものであり、漢時代から明時代、中国の様々な名窯や民窯、奥地から台湾まで、陶器や染織などを収蔵しています。

バーナード・リーチも香港生まれであり終生中国文化の影響が濃く、作風にも東洋的な意匠が多く見られます。リーチは晩年、念願の中国での作陶を挑戦するべく渡中したこともありました。

濱田とリーチの中国への深い憧憬から、次回「リーチと濱田Ⅱ」展への紐付けとして「中国の工芸」を展覧いたします。

新企画展「中国の工芸」展 1号館にて開催。2021年1月5日(火)~6月6日(日)

※常設展も入れ替えいたしました。どうぞご覧ください。

「リーチと濱田」展

2020年1月からの企画展示は、「リーチと濱田」です。2020年は、濱田庄司が、バーナード・リーチとともに渡英し、イギリス南西部コーンウォール半島のセント・アイヴスに窯を築いてちょうど100年となります。

この企画展では、これを記念して、二人の作品や二人の交流を示す写真や資料、イギリスにゆかりの蒐集品、そうした蒐集品からのモチーフがみられる濱田庄司の作品などを展示しています。

2020年1月4日(土)〜12月13日(日)

*なお、企画展示についての館長による解説動画が公開されています。ぜひご覧下さい。下記より公式Instagramの各動画をご覧いただけます。

奥:蒐集品を眺めるリーチと濱田